苏教版六年级第一学期语文集体备课(一)

发表日期:2015/9/14 21:25:07 出处:未知标签:} 作者:禄小教师 有724位读者读过

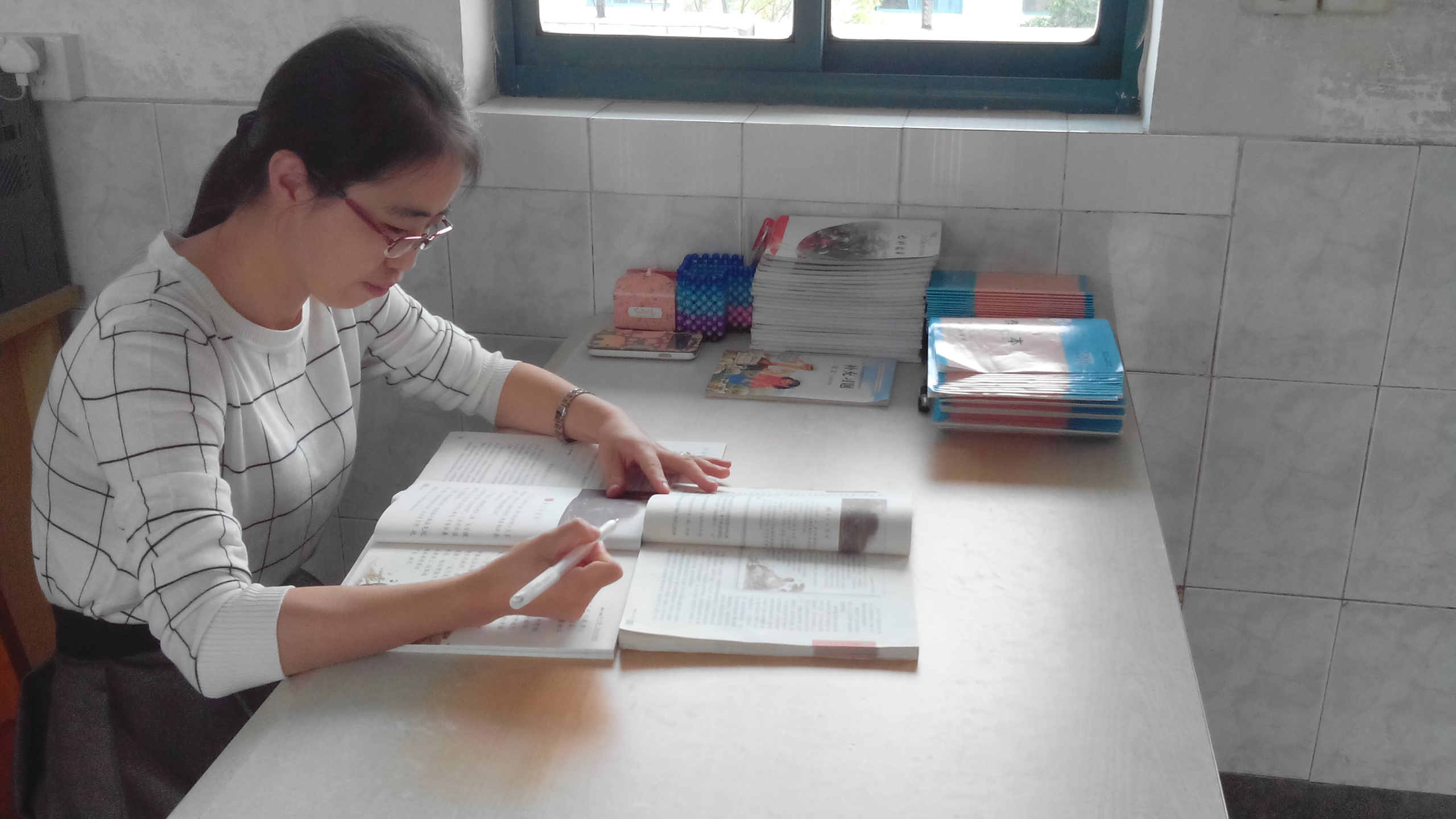

卞良燕老师主备《最后的姿势》

《最后的姿势》第二课时教案

教材简析:

《最后的姿势》是苏教版语文六年级上册第二单元——“人间真情”为主题单元中的一篇讲读课文,是根据发生在2008年5月12日14时28分四川省汶川县80级特大地震中的真实事件改写的感人故事课文记叙了地震来临的瞬间,谭千秋老师张开双臂,用自己的身体守护四名学生的感人事迹,展现了他恪尽职守,一心为学生的无私大爱,赞颂的是一位老师对学生的情,是他对学生的爱与责任

全文共12自然段,按时间顺序分为四个部分第一自然段是第一部分,写谭老师想平常一样早早赶到学校上班第二——七自然段是第二部分,写谭老师在地震来临时,用自己的身体护住了四位学生的感人经过第八——十自然段为第三部分,写地震后,救援人员、获救学生和老师的感受第十一——十二自然段为第四部分,写人们对谭千秋老师的申请赞颂。

课文用重要的环境和场景描写以及第三段的侧面描写,渲染了人物,推进了情节的发展,升华了人物的精神品质,起到侧面烘托人物形象的作用课文通过谭老师在大灾之时的动作、语言的细节描写正面刻画了人物形象。

(1)知识目标:认知基础知识和基本能力;

(2)能力目标:能力—— 过程与方法通过重点词句的品读、联系上下文、联系生活实实际、有感情朗读等方法,感悟;

(3)德育目标:情感、态度、价值观——体会写作意图及人物反映的精神面貌,激发学生(品德)的情感。

1、通过品读语言文字,能够说出“最后的姿势”的内在含义。

2、感受谭千秋老师对生命意义的追求和诠释。

3、能够体会环境及其场景描写对表现人物精神品质的作用,学习侧面烘托人物形象的方法。

教学重点:通过品读语言文字,能够说出“最后的姿势”的内在含义,感受

教学难点:能够体会环境及其场景描写对表现人物精神品质的作用,学习侧面烘托人物形象的方法。

教学准备:

1、收集汶川地震相关资料

2、教学课件。

教学过程:

一、复习主要内容,直入文本中心

1、回忆课文的主要内容,关注写人的文章概括主要内容

2、通过上一课的学习,说说谭老师给你留下的初步印象。

3、朗读课文的最后一节。找找他是个怎样的老师?

(根据找到的信息板书:横着写普通、爱与责任 竖着写英雄不死,精神千秋!)

二、学习第一段,感受

1、自读课文,你觉得他是个怎样的老师?从哪些词语中读出来的?

(关爱家人、工作积极)关键词:给小女儿、早早、平常

三、学习第二段,感受

1、朗读课文,先在小组内分读课文,再在全班展示读。

2、说说段意,比较这段的段意和文章主要内容的关系,体会抓住重点内容,删除次要内容来概括文章主要内容的方法。

3、自主圈画批注式学习谭老师的语言和动作。

(1)用“——”画出语言,用“~~~~~”画出动作。

(2)仔细阅读人物的语言和动作,在旁边写上你的批注。

(3)交流:左边

(4)在理解的基础上有感情地朗读人物的语言和动作。

4、朗读鉴赏式学习四处环境描写。

(1)天空阴沉沉的。预示着地震的来临。

(2)忽然,课桌摇晃起来!整个楼房都摇晃起来!地震!体会连用3个感叹号的表达效果。

(3)楼房摇晃得……腾空而起。楼房马上要坍塌,情况危急到了极点,起到了很好的烘托作用。

(4)地动山摇。……楼房塌陷了……这样的环境描写预示着

(5)朗读体会环境描写在写作中的烘托作用。

四、学习第三段,体会这一段侧面描写的作用

1、默读课文,思考:如果去掉这段,你觉得行吗?(显然不可以,这段侧面描写使故事变得真实可信。)

2、这一段引用了哪三位人物的话语?为什么这样选择?(救援人员、学生、老师)(他们的所见最后说服力)

3、朗读课文,抓住救援人员的语言,抓住飞身,抓住生死攸关组织有感情地朗读。

五、学习第四段,深情赞颂贪

1、朗读第11小节,体会文本表达的情绪线索:亲切—痛苦—赞颂

2、课后3(教参56页)

3、“英雄不死,精神千秋!”这句话是什么意思?

4、倘若请你把题目中的“最后”换成文中另外的词语,你会换成什么?

(爱的姿势/责任的姿势 /英雄的姿势 师德的姿势/千秋的姿势/)

六、作业设计:

1、完成课后的第2.3题,记住答案的要点。

2、完成《补充习题》剩下作业。

3、朗读课文,每个同学都要做到有感情,优生用演讲的方式诵读。

板书设计:

当机立断

6 最后的姿势 谭千秋 无私师爱

(张开双臂 护住学生) 恪尽职守

苏公网安备32011502010427号

苏公网安备32011502010427号